上海市浦东新区蔡伦路780号8层810室

新闻动态

NAC-Organ助力RNA疗法新突破:RNA替代蛋白疗法治疗高草酸尿症

原发性高草酸尿症I型(PH1)是一种由于AGXT基因突变导致代谢障碍的罕见遗传性肝病,AGXT基因突变导致肝脏中负责处理乙醛酸的酶活性丧失,草酸在体内过量产生引起肾脏草酸钙结石、肾钙质沉着以及肾功能损伤。当前缺乏根治性治疗方法,临床上主要依赖维生素B6、透析或肝/肾联合移植。 针对PH1开发一种有效、安全且可重复给药的替代疗法,是该领域的重要研究方向。mRNA药物作为一类新兴的治疗手段,在多种遗传病、肿...

朴衡MASH模型助力揭示肝纤维化“关键通路”,GPR91成为潜在治疗新靶点

代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎(MASH, metabolic dysfunction-associated steatohepatitis)在全球范围呈现高发态势,全球约有5%的成年人受到MASH的影响,针对MASH的治疗与防范已成为健康领域的重大挑战。MASH是一种复杂的慢性疾病,其主要病理特征为肝细胞脂肪异常积累,并伴有炎症和纤维化的发生。持续的炎症和损伤会刺激肝脏内星状细胞的激活形成纤维化瘢痕组织,纤维化的积累可以导致肝硬化,显著增加肝衰竭...

核酸材料助力骨关节炎治疗新突破 | 新型纳米药物精准狙击关节炎症

骨关节炎(Osteoarthritis, OA)是一种全球高发的慢性退行性关节病变,因其导致的进行性疼痛、关节畸形及功能障碍,严重影响人类生活质量。当前骨关节炎治疗以症状缓解为主(如镇痛、抗炎),缺乏有效逆转软骨退变的疾病修饰疗法(DMOADs),且长期用药存在胃肠/心血管副作用,手术治疗(如关节置换)创伤大、费用高,难以满足个性化及早期干预需求。 近日,朴衡博迈研发团队与复旦大学附属中山医院展开合作,利用朴衡博迈...

文献分享 | 基于干细胞技术的3D生物打印“微型肝脏”,为肝衰竭治疗开辟新路径

该研究的真正价值在于打破了传统再生医学的单一技术局限,将干细胞定向分化、生物材料工程与3D打印技术创新性整合,构建出兼具功能成熟度、结构稳定性与体内适应性的“活体肝组织”。这不仅为肝衰竭治疗提供了超越肝移植的全新解决方案,更标志着人类在器官工程领域从“功能模拟”迈向“生理重构”的关键跨越。随着生物打印材料与规模化生产技术的进一步优化,该成果有望加速推动肝脏再生医学从实验室走向临床,为千万肝病患者点燃“功能性肝组织替代治疗”的希望之光。

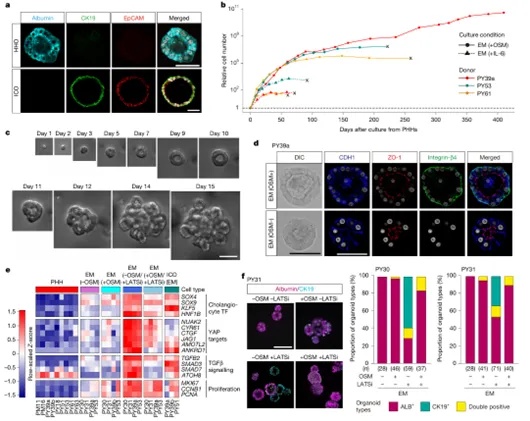

文献分享 | Nature最新研究成果:利用类器官技术实现人原代肝细胞的稳定扩增和肝脏分区模拟

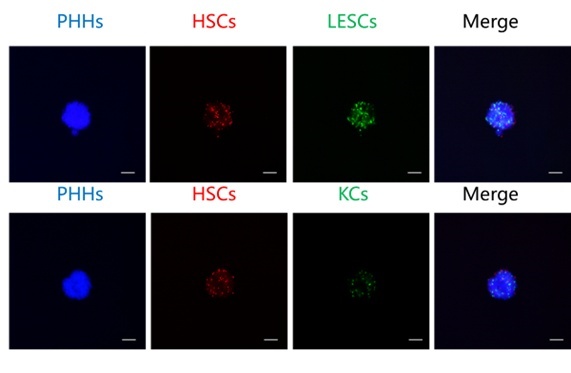

肝脏是人体中代谢功能最强大的器官,承担着药物代谢、胆汁酸合成、葡萄糖与脂质调控、解毒等多种关键任务。长期以来,人原代肝细胞(primary human hepatocytes, PHHs)因其高度成熟的功能,被视为构建体外肝脏模型的“黄金标准”。人原代肝细胞是最理想的肝病研究与药物开发工具,但是肝实质细胞在体外难以维持增殖和功能稳定性是一直以来亟待突破的问题,不能稳定扩增导致其长久依赖于捐献供体、应用成本极高,严重限制了其...

产品介绍:朴衡博迈原代肝细胞、肝脏类器官系列培养基全面上线!

近年来肝脏疾病、肝毒性评估、药物代谢评价等研究迅猛发展,对体外肝细胞模型的生理功能稳定性与扩增能力提出了更高要求。朴衡博迈深耕原代肝细胞的培养与应用,具有丰富的3D肝脏类器官研究经验,为实现原代肝细胞在体外高质量维持与扩增、保证3D肝脏类器官/微组织的功能仿生性,经过多年优化开发推出了多款肝细胞/类器官培养基,将为您提供多场景的研究应用,满足科研与产业不同阶段的需求,为药效评估、毒理检测、疾病建模和基...

文献分享 | 用于类风湿关节炎研究的3D滑膜类器官

类风湿性关节炎(Rheumatoid arthritis,RA)是一种发病机制不明的自身免疫性疾病,以多发对称性糜烂性关节炎为主要临床表现,体内存在多种自身抗体,滑膜明显增生和炎性细胞浸润,导致关节破坏,甚至关节外系统损害,严重影响患者的生活质量。目前,针对RA治疗的药物研发面临诸多挑战,现有的研究模型难以充分分析RA复杂的发病机制,并且不能满足高通量药物筛选的需求。来自北京大学深圳医院的王庆文教授带领团队在Mater...

"FDA新政赋能!体外3D模型领航无动物试验革命:3D模型技术获全球药监体系认证"

相关链接:https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-announces-plan-phase-out-animal-testing-requirement-monoclonal-antibodies-and-other-drugs FDA宣布历史性政策革新:以人类相关性测试全面替代动物实验 加速药物开发进程 2025年4月10日,美国食品药品监督管理局(FDA)发布革命性监管改革方案,正式宣布在单克隆抗体疗法及其他生物医药研发领域,将以

产品介绍——肝脏体外3D模型

在药物筛选和肝病研究中,传统的二维(2D)细胞培养系统由于无法重现肝脏的三维结构和微环境,存在显著局限性。2D模型中的肝细胞常出现形态单一、极化丧失、代谢功能降低等问题,导致实验结果与人体生理反应存在较大差异,影响数据的可靠性和可重复性。因此,发展三维(3D)肝脏模型已成为研究的必然趋势。3D培养系统通过模拟肝脏的细胞空间排列和细胞-细胞、细胞-基质之间的相互作用,能够更真实地反映肝脏的生理功能和代谢特性。朴衡博迈提供NAC-liver、肝类器官两种体外3D肝脏模型,助力您的肝脏发育、肝脏疾病研究与药物研

喜讯 | 朴衡博迈斩获首届浦东新区“明珠杯”创业大赛二等奖,NAC-Organ新型体外3D培养技术开创行业先河

近日,由浦东新区人才工作局、浦东创投集团联合主办的2024浦东新区“明珠杯”创业大赛圆满落幕。朴衡博迈从全球600余个参赛项目中脱颖而出,凭借“NAC-Organ新型体外3D培养技术的研发与产业化”项目,斩获首届浦东新区“明珠杯”创业大赛二等奖,彰显了朴衡博迈在前沿生物技术领域的强大实力,也标志着NAC-Organ新型体外3D培养技术应用于再生医学和临床前药物研发领域的巨大潜力。 基于纳米核酸材料技术自主研发的新型自...

文献分享 | 吸烟危害再添实锤,通过人源化气道类器官揭秘N-乙酰半胱氨酸(NAC)“拦截”尼古丁毒性机制

吸烟导致的慢性阻塞性肺病(COPD)等呼吸道疾病是全球健康的重要威胁。尽管N-乙酰半胱氨酸(NAC)作为临床常用药物,其抗氧化和黏液溶解作用已被认可,但它如何精准对抗尼古丁的毒性却一直是未解之谜。近期,清华大学团队在《Advanced Science》发表重磅研究,利用患者来源的气道类器官模型,首次揭示了NAC通过“拦截”尼古丁与受体结合的全新机制,为治疗吸烟相关疾病提供了新靶点! 一、气道类器官:模拟真实气道,...

文献分享 | 用于模拟心肌梗死和药物心脏毒性的人类心脏类器官

心血管疾病(CVD)是全球主要致死病因,心肌梗死(MI)心血管疾病占比不小且易引发心力衰竭,心力衰竭临床试验成效不佳。同时,基础研究中动物模型与人类患者脱节,且缺乏模拟人类心肌梗死急性状态的模型。药物心脏毒性也是是药物研发重点。基于此,迫切需要开发模拟心肌梗死及药物心脏毒性的人类心脏类器官模型。 纽约大学理工学院的Ying Mei教授带领团队在《nature biomedical engineering》上发表了题为《Human cardia...